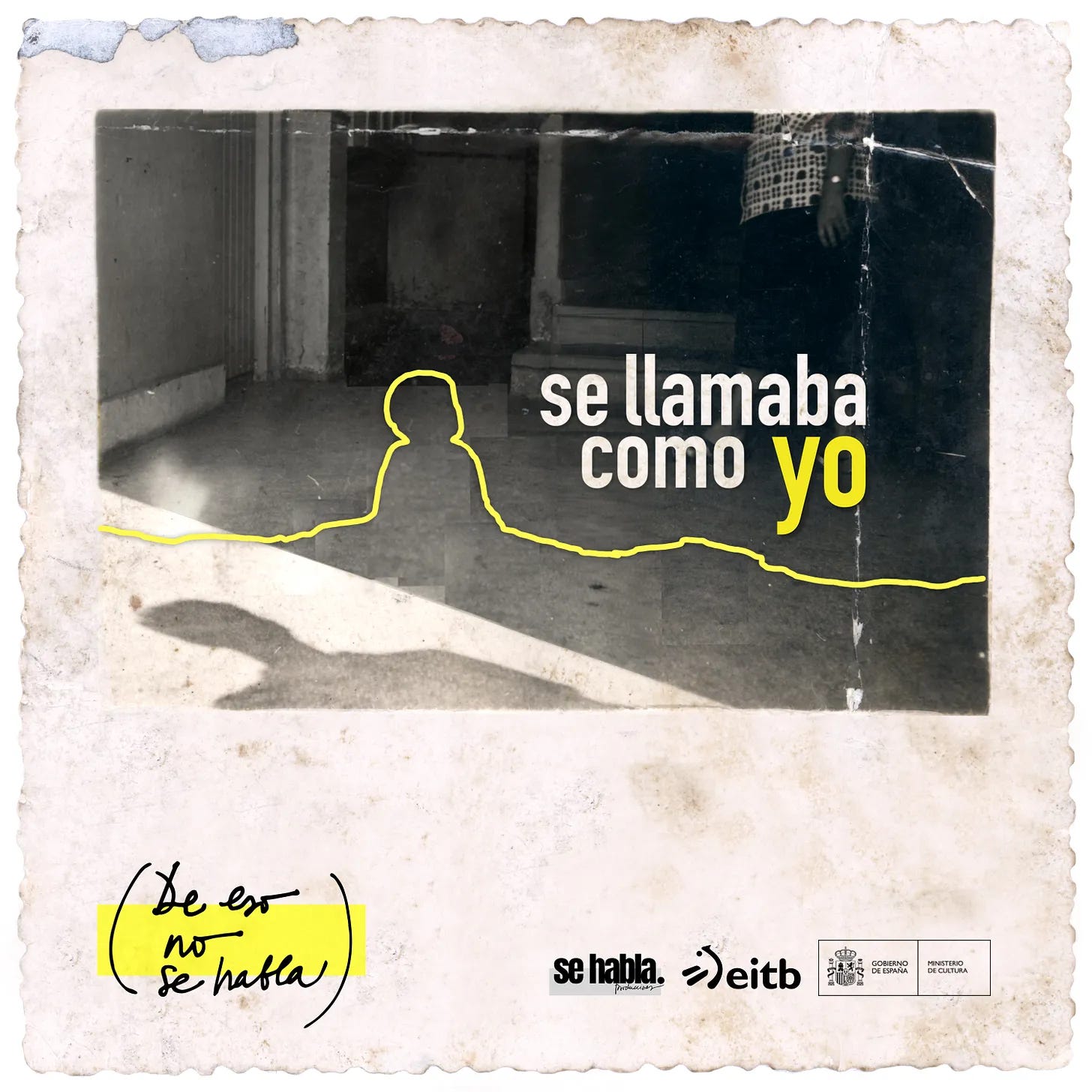

Reseña de la tercera temporada de De eso no se habla: Se llamaba como yo. Serie documental ganadora del Premio Ondas nacional de radio 2025 como mejor podcast.

La escritura para audio es impecable, la narración de Isabel Cadenas te va llevando de situación en situación, los minutos pasan sin que puedas darte cuenta, cada capítulo empieza, acelera, se resuelve y termina, sin que parezca cierto que pasaron 35-40 minutos. El nivel de edición de guión (salud, Marta Martínez) y el ritmo narrativo-sonoro de esta serie no se encuentra muy seguido en nuestro idioma. No se siente en ningún momento que hay un guion detrás, la narración fluye y avanza.

El tono es muy fluido, liviano cuando debe serlo, reflexivo cuando toca, serio cuando la historia lo necesita, triste cuando nos cuentan momentos tristes (hay un par de notable impacto—para este podcast: auriculares y pañuelitos). A la vez, la narración nunca es morbosa. El respeto por la historia, por la protagonista (Begoña), por las víctimas y por su memoria, está siempre en primer lugar. Y en este punto, también, quiero sumar una idea: es probable que si nunca oíste un podcast narrativo, un documental sonoro, Se llamaba como yo te sorprenda: requiere atención, no es para escuchar a la ligera… pero si le das tu máxima concentración el premio es grande. Si ya escuchaste otras historias sonoras elaboradas, con algo de gimnasia auditiva, quizás lo disfrutes más y mejor. Lo explicó la propia Isabel Cadenas en una entrevista, en el genial newsletter de Andrea Morán, hablando sobre el pacto con el oyente: “Te voy a contar una historia de una manera muy exhaustiva, que va a ser interesante, pero en la que hay cierta hostilidad”.

Y ya verás, a esta altura del texto, que hablé de víctimas, de una protagonista, del conflicto vasco. Son pistas sobre el tema, sobre de qué va este documental, pero tendré cuidado de ser muy difuso y poco claro sobre la trama: te tocará descubrirla cuando escuches. Nunca hago spoilers y siempre respeto a quien pueda llegar al podcast después de leer esta reseña, sean dos o tres años después (el FOMO no existe, basta de estupideces de redes sociales). Pero esta vez voy más allá del spoiler: lo interesante de Se llamaba como yo es escuchar la historia, conocer los hechos tal como los ordenaron aquí, durante los 7 capítulos + el epílogo. Porque, a la vez, van contando cómo fue la investigación y cómo fueron las versiones (previas al podcast) de esta historia y de la Historia.

A la vez, es una historia sobre cómo contar la Historia y sobre cómo un rumor no debidamente chequeado (muchos años antes de las fake news) puede iniciar un recorrido de años, llevando a una sucesión de errores hasta en el propio Congreso español. Se llamaba como yo es, también, un ejemplo de fact-checking, un ensayo sobre la memoria histórica y sobre los procesos para establecer fechas oficiales.

Y en Se llamaba como yo llegan a un punto cúlmine. Begoña Urroz, protagonista de la historia de muchas maneras, fue entrevistada cantidad de veces, las grabaciones son incontables, cada capítulo se cierra en la cocina de su casa (charlando con ella y su marido, Juanlu). Hay una intimidad que no está construida para el relato, que es real, una relación personal edificada, elaborada, alcanzada tras muchísimo tiempo. Tan cercana, que hasta cerca del final de la historia narran un capítulo juntas (el séptimo), en un giro pocas veces escuchado en nuestro idioma. Begoña narra y a la vez comenta, reflexionando sobre su propia historia. Es una muy buena idea narrativa, que a la vez es muy difícil de realizar. No se puede crear de la nada, es algo absolutamente real. No es fácil llegar a algo así para contar una historia en audio, se agradece que lo hayan intentado y lo hayan logrado. De nuevo: el resultado te lo dejo para que lo escuches, no tiene sentido que lo escriba en estas líneas.

------------------------------------------------

👇👇 Para esta segunda parte de la reseña de Se llamaba como yo, serie que conforma la tercera temporada del podcast De eso no se habla, me voy a centrar en las dificultades de contar una historia sobre el tema elegido, en el giro narrativo de narrar en segunda persona y —para el cierre— en el tiempo que hay que tomarse para escucharla.

En la apertura del podcast, dice que esta es una serie documental sobre la niña Begoña Urroz, sobre el silencio de su familia y sobre el ruido que lo rompió. Un gran poético: en el gran documental sonoro en nuestro idioma sobre los silencios, también nos van a contar sobre el ruido. Si te interesa la memoria histórica, los derechos humanos, los conflictos de identidad, si te interesa el periodismo y cómo se construye la verdad, este podcast es para vos.

Copio un fragmento del guion, que me resonó cuando lo escuchaba y fui a buscar en las transcripciones (que están completas en la web del podcast). Un fragmento que sirve como pequeña muestra de las complejidades en torno al tema vasco. En esa parte, Isabel Cadenas, la narradora, le dice a Begoña, la protagonista:

“Debo decirte, Bego, que, de todas las historias en las que he trabajado en mi vida, esta ha sido sin duda la historia en la que más me ha costado conseguir entrevistas. He tenido que explicar mucho más, que mandar muchos más emails, que pedir muchos más favores: era como si sobre mí pesara cierta desconfianza. O así lo sentía yo al menos: cuando pedía entrevistas, parecía que la única razón para querer hacer esta serie fuera querer limpiar la historia de ETA. Y eso pasaba a ambos lados del espectro político: a un lado, me trataban a veces como sospechosa, como enemiga. Al otro, como aliada, como si yo estuviera haciendo esta historia como una especie de militancia. (...) No soy la única a la que le ha pasado esto, claro.”

Sí, en Se llamaba como yo, buena parte de la historia se narra en segunda persona. Es algo rarísimo, a lo que me costó acostumbrarme durante algunos minutos pero que —otra vez— encaja en el pacto con la audiencia. Tiene lógica, la decisión cuadra perfecto con el tono, tiene que ver con la historia y con la oyente ideal de la misma. Esa oyente que, a pesar de que este documental lo escuchamos todos y todas, las veces que tengamos ganas (da para más de una escucha, ya te digo), es la propia Begoña. En uno de los momentos iniciales, dice Isabel Cadenas que esta no es una historia de detectives, en la que van a buscar el quién o el para qué. La pregunta correcta, para dar el giro a narrar en segunda persona, es para quién. Y es para la protagonista. Se dice muchas veces, en podcast, que tenemos que escribir y narrar para una persona ideal, una única persona, buscar un oyente-objetivo: acá eso está ejecutado, el giro encaja muy bien (nos lo anuncian al final del primer capítulo, por eso hay que escuchar los dos primeros en tándem) y todo termina fluyendo.

En el plano anecdótico, debo contar dos cosas rarísimas que me pasaron durante la escucha y la escritura. Por un lado, classic Fisher (el periodista lento), llegué a este podcast bastante después del estreno. Y me tocó estar escuchando el segundo capítulo en una fecha muy particular: el 21 de octubre, fecha de nacimiento de la niña. Por otro lado, a mí que me encanta criticar a los premios, empecé la primera versión de este texto (después de 18 páginas de anotaciones y 8 notas de voz enviadas a mí mismo—partes habituales del proceso de reseña) el día que anunciaron que Se llamaba como yo había ganado el Premio Ondas nacional de radio 2025, como mejor podcast. Una alegría enorme, una profunda sensación de justicia (no se lo dieron en la primera temporada, tampoco en la segunda) y la esperanza de que los Ondas estén retomando la senda del prestigio, que por momentos parecieron querer rifar. Felicitaciones a todo el equipo y a todas las personas implicadas en este proyecto que es enorme. En todo sentido.

Como oyente, y también como periodista especializado, agradezco la complejidad narrativa (a pesar de las cosas que me pierdo como oyente argentino) y que no lo traten a uno como un idiota o como un niño. Es una historia para adultos, que requiere atención y compromiso. Requiere paciencia y dedicarle tiempo: la conexión ocurre y la historia es notable. Es como una pieza de relojería cara: impacta verla funcionar, es claro y efectivo el resultado, pero no entendemos bien cómo lo hace. Se puede imitar, seguramente sin suerte, y es bastante difícil alcanzar su estándar de realización.

Se llamaba como yo es una historia atractiva para personas que les interesan los derechos humanos, el conflicto vasco —que se puede parecer a otros conflictos independentistas, de identidades nacionales—, la memoria y la historia (con una pregunta fundamental: ¿cómo se cuenta la historia?). Una trama que soporta varias escuchas, distintas lecturas y relecturas, por su variada complejidad. Dijo una vez Isabel Cadenas, hablando de Lunáticas (y la traemos de regreso, para el final, desde otra entrevista): “esta investigación no se hubiera podido hacer en otro medio con esta intimidad, honestidad y vulnerabilidad que tiene el audio”. Vivan las historias sonoras.

Consideraciones iniciales

Encarar esta reseña como periodista argentino, si bien especializado en podcast, es una tarea por demás complicada. Por un lado, porque esta serie documental titulada Se llamaba como yo (que es la tercera temporada del podcast De eso no se habla), trata sobre el conflicto vasco, sobre terrorismo y temas relacionados que son altamente complejos. Son cuestiones que no conozco en profundidad, que (como escucharás también en la serie) son muy delicadas, y que aún en España o en el propio País Vasco no saben cómo encararlas, cómo hablarlas, nombrarlas, decirlas... Con seguridad un o una periodista español/a podría realizar una tarea más completa, abarcando lo político además de lo narrativo. Algo insoslayable en esta historia, que cometeré el pecado de correr de mi análisis. Va una reseña, digamos, incompleta.

Por otro lado, y aquí vamos a lo que nos compete en este espacio, Se llamaba como yo tiene una cantidad de cuestiones que sí puedo analizar: los guiones, el tono y ritmo narrativos, el trabajo con fuentes, la construcción de confianza y hasta una relación con las personas entrevistadas. También un par de herramientas narrativas poco habituales en el podcast en nuestro idioma. Herramientas nada extrañas, por otra parte, para los estándares de producción de De eso no se habla en sus distintas temporadas.

Por otro lado, y aquí vamos a lo que nos compete en este espacio, Se llamaba como yo tiene una cantidad de cuestiones que sí puedo analizar: los guiones, el tono y ritmo narrativos, el trabajo con fuentes, la construcción de confianza y hasta una relación con las personas entrevistadas. También un par de herramientas narrativas poco habituales en el podcast en nuestro idioma. Herramientas nada extrañas, por otra parte, para los estándares de producción de De eso no se habla en sus distintas temporadas.

Guion, tono, ritmo: el verdadero “escribir para audio”

Se dice “escribir para audio” como algo fundamental en podcast narrativo, en documental sonoro. Así como se lo dice, en general, no sabemos muy bien qué implica y es más fácil explicarlo por la negativa: ¿Viste esos guiones que son pesados, usan palabras difíciles, en los que se oye que un o una periodista de prensa gráfica no quiso o no pudo adaptarse a una narración sonora? La escucha se hace lenta (frases largas), te perdés (muchos nombres), te distraés (cronología confusa), lo dejás de escuchar (decisión lógica). Bueno, en Se llamaba como yo ocurre todo lo contrario. Y no digo con esto que sea una historia sencilla de seguir: hay una buena cantidad de nombres, hay varios personajes, en los distintos capítulos tenemos hechos históricos, políticos, documentos, declaraciones, artículos, autores y autores. Y vuelvo, por un instante, a una cuestión clave: ¿Desde dónde escuchamos esta historia? Para oídos españoles, seguramente, está todo más claro. Hay un marco de referencia, se conoce a los políticos mencionados (yo conozco a un par, pero con todos los podcasts españoles que escuché en estos años… no soy para nada un oyente promedio). Desde allá le podrán sacar más jugo, que esta historia tiene y en cantidad. Pero —vale aclarar— no pasará nada grave si escuchás este podcast desde Argentina, Uruguay, México, Colombia, EE. UU. o el país que fuere: la magia ocurre igual.La escritura para audio es impecable, la narración de Isabel Cadenas te va llevando de situación en situación, los minutos pasan sin que puedas darte cuenta, cada capítulo empieza, acelera, se resuelve y termina, sin que parezca cierto que pasaron 35-40 minutos. El nivel de edición de guión (salud, Marta Martínez) y el ritmo narrativo-sonoro de esta serie no se encuentra muy seguido en nuestro idioma. No se siente en ningún momento que hay un guion detrás, la narración fluye y avanza.

El tono es muy fluido, liviano cuando debe serlo, reflexivo cuando toca, serio cuando la historia lo necesita, triste cuando nos cuentan momentos tristes (hay un par de notable impacto—para este podcast: auriculares y pañuelitos). A la vez, la narración nunca es morbosa. El respeto por la historia, por la protagonista (Begoña), por las víctimas y por su memoria, está siempre en primer lugar. Y en este punto, también, quiero sumar una idea: es probable que si nunca oíste un podcast narrativo, un documental sonoro, Se llamaba como yo te sorprenda: requiere atención, no es para escuchar a la ligera… pero si le das tu máxima concentración el premio es grande. Si ya escuchaste otras historias sonoras elaboradas, con algo de gimnasia auditiva, quizás lo disfrutes más y mejor. Lo explicó la propia Isabel Cadenas en una entrevista, en el genial newsletter de Andrea Morán, hablando sobre el pacto con el oyente: “Te voy a contar una historia de una manera muy exhaustiva, que va a ser interesante, pero en la que hay cierta hostilidad”.

Y ya verás, a esta altura del texto, que hablé de víctimas, de una protagonista, del conflicto vasco. Son pistas sobre el tema, sobre de qué va este documental, pero tendré cuidado de ser muy difuso y poco claro sobre la trama: te tocará descubrirla cuando escuches. Nunca hago spoilers y siempre respeto a quien pueda llegar al podcast después de leer esta reseña, sean dos o tres años después (el FOMO no existe, basta de estupideces de redes sociales). Pero esta vez voy más allá del spoiler: lo interesante de Se llamaba como yo es escuchar la historia, conocer los hechos tal como los ordenaron aquí, durante los 7 capítulos + el epílogo. Porque, a la vez, van contando cómo fue la investigación y cómo fueron las versiones (previas al podcast) de esta historia y de la Historia.

Documental superstar

Se llamaba como yo tiene encima un trabajo investigativo y periodístico impresionante. Meses y meses de trabajo en archivos, entrevistas de todo tipo (desde vecinas del pueblo de Lasarte hasta un expresidente del gobierno español), chequeo de decenas de fuentes y mucho, muchísimo más. Todo este trabajo fluye, con el ritmo y el tono mencionados, salvo en algunos momentos en los que nos metemos en la deep investigación. Pero todo es parte del pacto de escucha: vamos a un archivo (y conocemos la faceta filológica de Isabel Cadenas) o repasan una cronología extensa (y llegando al final de esa enumeración nos dicen, también, que es agotadora—lo cual es cierto). Todo es parte de la historia, porque es un documental en el sentido más amplio.A la vez, es una historia sobre cómo contar la Historia y sobre cómo un rumor no debidamente chequeado (muchos años antes de las fake news) puede iniciar un recorrido de años, llevando a una sucesión de errores hasta en el propio Congreso español. Se llamaba como yo es, también, un ejemplo de fact-checking, un ensayo sobre la memoria histórica y sobre los procesos para establecer fechas oficiales.

Más allá de las fuentes documentales

Si algo destaca a De eso no se habla, como podcast, como documental sonoro, como forma de hacer periodismo, desde su primera temporada hasta esta tercera, es la forma de trabajar construyendo relaciones muy cercanas con las personas entrevistadas. Una tarea exhaustiva, muy demandante.Y en Se llamaba como yo llegan a un punto cúlmine. Begoña Urroz, protagonista de la historia de muchas maneras, fue entrevistada cantidad de veces, las grabaciones son incontables, cada capítulo se cierra en la cocina de su casa (charlando con ella y su marido, Juanlu). Hay una intimidad que no está construida para el relato, que es real, una relación personal edificada, elaborada, alcanzada tras muchísimo tiempo. Tan cercana, que hasta cerca del final de la historia narran un capítulo juntas (el séptimo), en un giro pocas veces escuchado en nuestro idioma. Begoña narra y a la vez comenta, reflexionando sobre su propia historia. Es una muy buena idea narrativa, que a la vez es muy difícil de realizar. No se puede crear de la nada, es algo absolutamente real. No es fácil llegar a algo así para contar una historia en audio, se agradece que lo hayan intentado y lo hayan logrado. De nuevo: el resultado te lo dejo para que lo escuches, no tiene sentido que lo escriba en estas líneas.

------------------------------------------------

👇👇 Para esta segunda parte de la reseña de Se llamaba como yo, serie que conforma la tercera temporada del podcast De eso no se habla, me voy a centrar en las dificultades de contar una historia sobre el tema elegido, en el giro narrativo de narrar en segunda persona y —para el cierre— en el tiempo que hay que tomarse para escucharla.

Memoria, dolor y silencios

En el comienzo del texto, expliqué que como soy argentino y no tengo conocimiento del conflicto vasco, hay muchas cuestiones que no voy a analizar. Sé que es muy complejo, sé que me podría equivocar con gran facilidad, sé que podría enojarse mucha gente. Sé también que excede a una reseña cultural y al interés de la mayoría de la gente que lee Escucha Podcast (si bien la línea política del proyecto es bastante evidente). Dicho esto, es interesante acercarse para al menos intentar entender, como primer acercamiento o para profundizar, y poder —aunque sea— captar un pequeño porcentaje de lo que es el tema vasco. Algo sobre lo que pesan muchísimos silencios, toneladas de de eso no se habla.En la apertura del podcast, dice que esta es una serie documental sobre la niña Begoña Urroz, sobre el silencio de su familia y sobre el ruido que lo rompió. Un gran poético: en el gran documental sonoro en nuestro idioma sobre los silencios, también nos van a contar sobre el ruido. Si te interesa la memoria histórica, los derechos humanos, los conflictos de identidad, si te interesa el periodismo y cómo se construye la verdad, este podcast es para vos.

Copio un fragmento del guion, que me resonó cuando lo escuchaba y fui a buscar en las transcripciones (que están completas en la web del podcast). Un fragmento que sirve como pequeña muestra de las complejidades en torno al tema vasco. En esa parte, Isabel Cadenas, la narradora, le dice a Begoña, la protagonista:

“Debo decirte, Bego, que, de todas las historias en las que he trabajado en mi vida, esta ha sido sin duda la historia en la que más me ha costado conseguir entrevistas. He tenido que explicar mucho más, que mandar muchos más emails, que pedir muchos más favores: era como si sobre mí pesara cierta desconfianza. O así lo sentía yo al menos: cuando pedía entrevistas, parecía que la única razón para querer hacer esta serie fuera querer limpiar la historia de ETA. Y eso pasaba a ambos lados del espectro político: a un lado, me trataban a veces como sospechosa, como enemiga. Al otro, como aliada, como si yo estuviera haciendo esta historia como una especie de militancia. (...) No soy la única a la que le ha pasado esto, claro.”

La segunda persona

En la entrevista a Isabel Cadenas, del newsletter de Andrea Morán que mencioné antes, también hay otro fragmento que repongo para esta reseña. Es uno en el que Isabel menciona cómo pensaron la distribución de esta serie (y me parece importante resaltar, si no la escuchaste y vas a hacerlo después de leerme): “Para decidir la distribución quisimos tener en cuenta algunas fechas importantes de la propia historia y, en cuanto al modo, para mí estaba claro que los episodios 1 y 2, tenían que ir juntos, también el 3 y el 4 . Sobre cómo ir estrenando el resto de episodios hemos dudado mucho… El primer capítulo solo te abre la historia, pero no sé si te dan ganas de seguir escuchando. Además, ahí la narración ya ha cambiado a la segunda persona y para mí era importante que no pasara una semana entre tomar esa decisión y que se hubiera ejecutado.” (los destacados son míos).Sí, en Se llamaba como yo, buena parte de la historia se narra en segunda persona. Es algo rarísimo, a lo que me costó acostumbrarme durante algunos minutos pero que —otra vez— encaja en el pacto con la audiencia. Tiene lógica, la decisión cuadra perfecto con el tono, tiene que ver con la historia y con la oyente ideal de la misma. Esa oyente que, a pesar de que este documental lo escuchamos todos y todas, las veces que tengamos ganas (da para más de una escucha, ya te digo), es la propia Begoña. En uno de los momentos iniciales, dice Isabel Cadenas que esta no es una historia de detectives, en la que van a buscar el quién o el para qué. La pregunta correcta, para dar el giro a narrar en segunda persona, es para quién. Y es para la protagonista. Se dice muchas veces, en podcast, que tenemos que escribir y narrar para una persona ideal, una única persona, buscar un oyente-objetivo: acá eso está ejecutado, el giro encaja muy bien (nos lo anuncian al final del primer capítulo, por eso hay que escuchar los dos primeros en tándem) y todo termina fluyendo.

La escucha paciente

Así como me pregunté cómo encarar esta reseña, y si estaba a la altura de poder escribirla (hasta decidir dejar de lado lo más importante: la parte política de la historia), también me pregunté todo el tiempo cómo cerrarla. Me lo estoy preguntando ahora mismo, de hecho…En el plano anecdótico, debo contar dos cosas rarísimas que me pasaron durante la escucha y la escritura. Por un lado, classic Fisher (el periodista lento), llegué a este podcast bastante después del estreno. Y me tocó estar escuchando el segundo capítulo en una fecha muy particular: el 21 de octubre, fecha de nacimiento de la niña. Por otro lado, a mí que me encanta criticar a los premios, empecé la primera versión de este texto (después de 18 páginas de anotaciones y 8 notas de voz enviadas a mí mismo—partes habituales del proceso de reseña) el día que anunciaron que Se llamaba como yo había ganado el Premio Ondas nacional de radio 2025, como mejor podcast. Una alegría enorme, una profunda sensación de justicia (no se lo dieron en la primera temporada, tampoco en la segunda) y la esperanza de que los Ondas estén retomando la senda del prestigio, que por momentos parecieron querer rifar. Felicitaciones a todo el equipo y a todas las personas implicadas en este proyecto que es enorme. En todo sentido.

Como oyente, y también como periodista especializado, agradezco la complejidad narrativa (a pesar de las cosas que me pierdo como oyente argentino) y que no lo traten a uno como un idiota o como un niño. Es una historia para adultos, que requiere atención y compromiso. Requiere paciencia y dedicarle tiempo: la conexión ocurre y la historia es notable. Es como una pieza de relojería cara: impacta verla funcionar, es claro y efectivo el resultado, pero no entendemos bien cómo lo hace. Se puede imitar, seguramente sin suerte, y es bastante difícil alcanzar su estándar de realización.

Se llamaba como yo es una historia atractiva para personas que les interesan los derechos humanos, el conflicto vasco —que se puede parecer a otros conflictos independentistas, de identidades nacionales—, la memoria y la historia (con una pregunta fundamental: ¿cómo se cuenta la historia?). Una trama que soporta varias escuchas, distintas lecturas y relecturas, por su variada complejidad. Dijo una vez Isabel Cadenas, hablando de Lunáticas (y la traemos de regreso, para el final, desde otra entrevista): “esta investigación no se hubiera podido hacer en otro medio con esta intimidad, honestidad y vulnerabilidad que tiene el audio”. Vivan las historias sonoras.

---------------------

✉ En este enlace podés suscribirte al newsletter Escucha Podcast para recibir novedades, enlaces de interés y recomendaciones de podcasts para escuchar, en tu correo.

✱ También me podés ayudar a sostener este proyecto: en esta sección de la web hay opciones para realizar donaciones en pesos, por única vez o mensuales, con Cafecito o Mercadopago. También opciones para aportar en euros y dólares con Ko-fi o Paypal. ¡Muchas gracias por apoyar el periodismo sobre podcast!